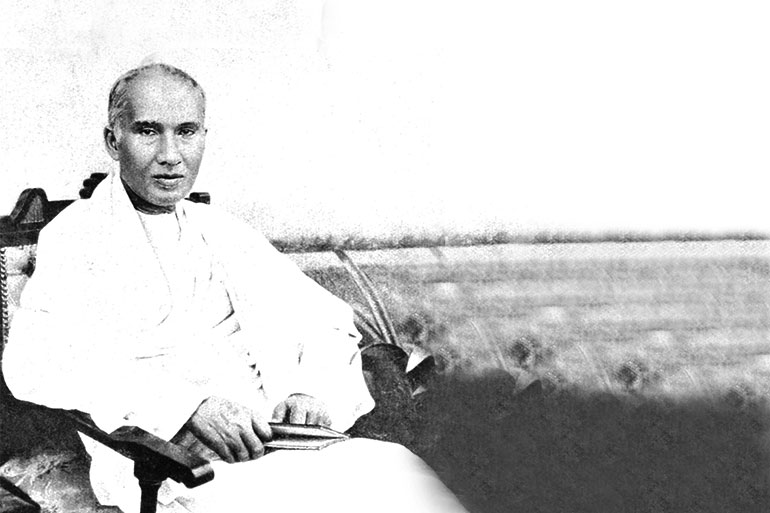

যুগপুরুষ প্রমথনাথ

ভারতে প্রথম দেশীয় সাবানের স্রষ্টা তিনিই, বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি ভূ-বিজ্ঞানী প্রমথনাথ বসু

বছরের প্রথম ছয় মাস কখনও ঘোড়া কিংবা উটের পিঠে চেপে, কখনও আবার তাঁবুতে, আবার কখনও গভীর অরণ্যে, পাহাড়ে, খরস্রোতা দুর্গম নদীতে নৌকা ভাসিয়েই কাজ করতে হত তাঁকে। এই বিবরণ শুনলে তাঁকে কোনো এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী বলেই মনে হবে। দুর্গম গিরি কান্তার মরু কেবলই তিনি খুঁজে চলেছেন, পরখ করে দেখছেন সব এলাকার মাটির গঠন, রূপবৈচিত্র্য। কখনও দার্জিলিং, কখনো সিকিম, কখনো আবার বরাকর-রানিগঞ্জ, আসাম কিংবা মধ্যপ্রদেশ। অনায়াস যাতায়াত ছিল তাঁর ভারতের সর্বত্র। করতেন ভারত সরকারেরই একটি চাকরি। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায়। ভূ-বিজ্ঞানী হিসেবে এভাবেই ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হত তাঁকে। প্রথম ছয় মাস এভাবে রোমাঞ্চকর অভিযানে কাটিয়ে এসে পরের ছয় মাস ধরে অফিসের বদ্ধ দেয়ালের মধ্যে টেবিল-চেয়ারে বসে সেই অভিযান থেকে পাওয়া তথ্যাদির বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করতেন তিনি। পি এন বোস নামেই সকলের কাছে তিনি পরিচিত, পুরো নাম প্রমথনাথ বসু (Pramatha Nath Bose)। প্রথম বাঙালি ভূ-বিজ্ঞানী (Geologist) হিসেবে সমগ্র ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনিই খুঁজে বেরিয়েছেন খনিজ ও আকরিকের উৎস।

স্বদেশি শিল্প প্রচারের জন্য ১৮৯১ সালে তিনি গড়ে তুলেছিলেন ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ সম্মেলন। এমনকি ভারতে প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে দেশীয় সাবান তৈরির কারখানাও স্থাপন করেছিলেন প্রমথনাথ বসু।

স্বদেশি আন্দোলন (Swadeshi movement) তখন জোরকদমে চলছে পুরো বাংলা জুড়ে। দেশের নানা দিকে গড়ে উঠছে স্বদেশি শিল্প-কারখানা। প্রমথনাথ ছিলেন সাচ্চা দেশপ্রেমিক। তিনি চাইতেন ভারতের খনিজ ও আকরিকের সম্ভারকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় শিল্পের উন্নতি ঘটাতে, তবেই দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে। স্বদেশি আন্দোলনের দিকনির্দেশ ঠিক কীরূপ হবে তা নিয়ে লিখে ফেললেন ‘উপায় কী?’ নামের একটি প্রবন্ধ। সেখানে প্রমথনাথ লিখছেন – “তুলা হইতে কাপড়, ইন্ডিয়া রবার হইতে ওয়াটার প্রুফ, লৌহঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে লৌহ এবং লৌহ হইতে ছুরি কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুত করাই শিল্পকর্ম্ম। শিল্পই দেশের ধনবৃদ্ধির উপায়।”

টাটা কর্তৃপক্ষ প্রমথনাথকে বিনামূল্যে তাঁদের কোম্পানির ‘শেয়ার’ দিতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু আদর্শবাদী খানিক একগুঁয়ে সেই প্রস্তাব সসম্মানে অস্বীকার করেন।

আর এই খনিজের সম্ভার খুঁজে খুঁজে বের করার দুঃসাধ্য প্রকল্পই ছিল প্রমথনাথের জীবনের মূল লক্ষ্য। তার সঙ্গে মিশেছিল স্বদেশি চেতনা। স্বদেশি শিল্প প্রচারের জন্য ১৮৯১ সালে তিনি গড়ে তুলেছিলেন ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ সম্মেলন। এমনকি ভারতে প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে দেশীয় সাবান তৈরির কারখানাও স্থাপন করেছিলেন প্রমথনাথ বসু।

রবীন্দ্রনাথের (Rabindranath Tagore) সঙ্গে সখ্যের সূত্রে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। দুঃসাহসী প্রমথনাথ একেবারে খাঁটি অভিযাত্রীদের মত রোমাঞ্চকর সব অভিযানের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রদেশের ধূলি ও রাজহরাতে আকরিক লোহা, রায়পুরে লিগনাইট কয়লা, দার্জিলিং-এ কয়লা, সিকিমে তামা, বরাকর ও রানিগঞ্জে অভ্র, জব্বলপুরে ম্যাঙ্গানিজ ও লোহা, ব্রহ্মদেশে কয়লা ও গ্রানাইট পাথর ইত্যাদি খনিজ আবিষ্কৃত হয়। ভারতের শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল প্রমথনাথের এই আবিষ্কার।

‘আ হিস্ট্রি অফ হিন্দু সিভিলাইজেশন ডিউরিং ব্রিটিশ রুল’ (A History Of Hindu Civilization during British rule) তাঁর লেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই। তাছাড়া নানা সময়ে বাংলাতেও লিখেছেন ‘প্রাকৃতিক ইতিহাস’, ‘ভারতে বিলাতী সভ্যতা’ ইত্যাদি সব গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। সেকালে ভারতের ভূতত্ত্ব বিভাগের একবারে উঁচু পদটি সব সাহেবদের পিছনে ফেলে অধিকার করেছিলেন প্রমথনাথ বসু। কিন্তু ব্রিটিশ পক্ষপাত ও বৈষম্যের হাত থেকে তিনিও মুক্তি পাননি। সাত বছরের মধ্যে প্রমোশন পেয়ে জিএসআই-তে (Geological Survey Of India) ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টের পদে আসীন হলেও তার দু বছর পরেও পদটি স্থায়ী করা হয়নি। বরং তাঁর থেকে দশ বছরের জুনিয়র টমাস হেনরি হল্যান্ডকে বসিয়ে দেওয়া হয় প্রমথনাথের থেকেও উঁচু পদে। লজ্জায়, অপমানে চাকরিই ছেড়ে দেন প্রমথনাথ। আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৬ সালে তখনও ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট’, (Bengal Technical Institute) সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ কিন্তু ছিলেন সেই প্রমথনাথ বসু, পরে যদিও তিনি রেক্টর পদে আসীন হন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (Jadavpur University) আজও তাঁর নামে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শুধু ভারত নয়, লন্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটিরও (London Geological Society) সদস্যপদ পেয়েছিলেন তিনি। নিছক বাঙালি হওয়ার কারণে মেধা ও প্রতিভার যোগ্য সম্মান কিংবা কদর পাননি ভারতে শিল্পায়নের যুগপুরুষ প্রমথনাথ বসু।

মন্তব্যসমূহ

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন